在白山松水的的广袤大地上,历史的风云始终翻涌不息。这里曾经拥有中国最长的海岸线;在庆祝抗战胜利80周年的历史时刻,这里更是见证了中华民族第一次取得完全胜利的反侵略战争和民族解放战争走向复兴的伟大转折。而一代代吉林儿女在时代浪潮中,从捍卫边疆的坚毅到建设家园的进取,为这片土地续写着生生不息的传奇。

2025年8月19日,吉林省委省政府年度文化大事件的《吉林近现代史展览》正式开展。不仅深受吉林人民的高度关注、更将吉林声音传递全国。

在省委宣传部及省文旅厅、吉林博物院等相关专业单位的细致指导下,天图集团用一场兼具展览学术深度与艺术质感的展览,通过新质生产力的在陈展感受方面的应用带观众重温那段波澜壮阔的岁月。展览全景呈现吉林近现代史新的研究成果、新的历史阐述,填补了吉林省近现代史专题展览的空白,在4400平方米空间内,通过9大展区、28个单元的连贯叙事,汇集1200余张历史图片、70余个数据图表和1000余件(套)珍贵实物,其中实物展品首展占比过半,全景呈现自1644年清军入关至20世纪50年代末吉林300余年的风雨历程,讲清、讲好、讲活吉林故事。

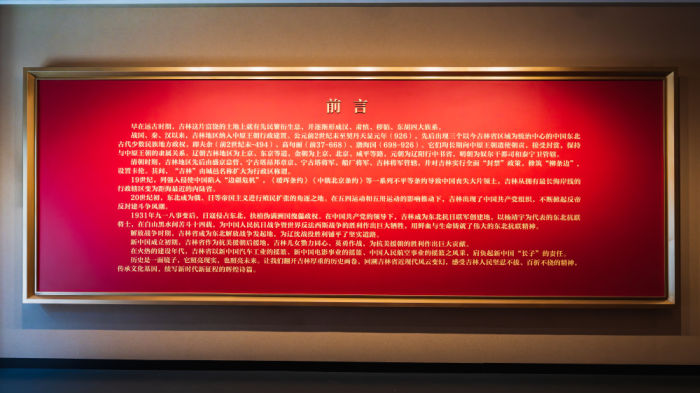

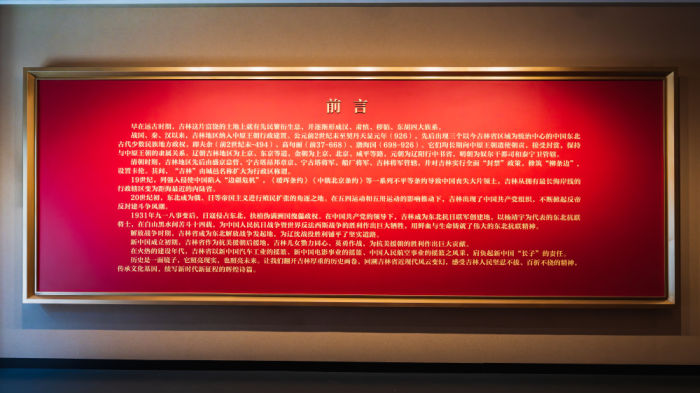

展览的前言、结语经过精心打磨,是展览要义精华,继往开来的奋斗赓续于此。

一、核心理念:以“白山松水铸脊梁”锚定叙事内核,实现“塑史铸魂”与“营景造质”的辩证统一

展览从策划到设计到施工全程深度践行“塑史铸魂、营景造质”的顶层设计理念,将历史的厚重感与空间的美学纳入统一叙事体系。

展览立足吉林作为东北边疆要地的特殊地位,特别选择从清军入关这一历史节点展开叙述,既讲清楚高句丽、扶余国、渤海国的历史演进,揭示吉林省从拥有最长海岸线的行政辖区变成内陆省的过程,深入呈现吉林人民捍卫边疆主权的抗争;同时梳理吉林近现代社会发展,剖析吉林从边疆要地到建设先锋的转型逻辑,以“三地三摇篮”为核心,解码吉林从“边疆捍卫者”到“建设先行者”的转型密码,完整勾勒吉林人民在民族独立与国家建设中的奋斗轨迹,让展览成为兼具学术严谨性与精神感召力的 “活态历史教科书”。

在省委宣传部及省文旅厅、吉林博物院等相关专业单位的细致指导下,天图集团用一场兼具展览学术深度与艺术质感的展览,通过新质生产力的在陈展感受方面的应用带观众重温那段波澜壮阔的岁月。展览全景呈现吉林近现代史新的研究成果、新的历史阐述,填补了吉林省近现代史专题展览的空白,在4400平方米空间内,通过9大展区、28个单元的连贯叙事,汇集1200余张历史图片、70余个数据图表和1000余件(套)珍贵实物,其中实物展品首展占比过半,全景呈现自1644年清军入关至20世纪50年代末吉林300余年的风雨历程,讲清、讲好、讲活吉林故事。

其空间叙事以“白山松水铸脊梁”为核心,并非单纯的地理符号借用,而是以长白山、松花江为精神图腾,构建“山河为幕、史事为魂”的叙事空间——长白山的硬朗线条化作展陈架构的空间骨架,象征吉林人民坚韧不屈的精神品格;松花江的灵动曲线融入展区动线设计,暗合历史进程的流转与延续。不仅让地域特色成为可视化的空间语言,更让地理坐标与历史记忆深度绑定,使观众在行走间直观感知“一方水土育一方人”的历史逻辑,实现从“观看历史”到“感知历史”的认知升级。

二、设计策略:以“因地制宜+全要素具身体验”构建沉浸式场域,让历史在空间中“可触摸、可感知”

我们以“对历史如何被感知”这一命题的回应作为展览设计创新的核心,通过深度挖掘地域文化基因,结合“全要素具身体验”设计策略,以仪式感营造+细节化设计,将历史转化为可触摸、可聆听、可共情的展览空间,实现了“史、物、事、人、魂”的有机统一。

◮序厅以主题浮雕开篇,搭配一条有形的吉林历史发展时间轴,形成强烈的视觉引导与精神洗礼感,让观众在一进入展区即完成“从现实到历史”的心理切换。

◮将历史叙事与地域空间紧密结合,“清代吉林”展区采用故宫红、琉璃黄、青砖灰,还原王朝边陲的庄重气象,并辅助场景复原突出清代吉林的地域文化。

◮“清代吉林”展区通过还原柳条边墙等历史场景、档案式的镜框、艺术地图、油画等元素,来展现清代吉林中央对东北地区的管控。

◮艺术化板式设计生动鲜活呈现闯关东的开拓历程。

◮深色调的“俄日的侵略与吉林人民的反侵略斗争”展区里,历史的痛感扑面而来。

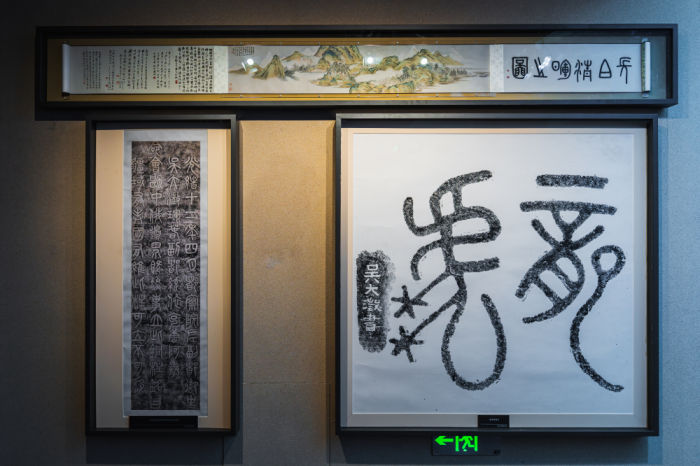

◮图文展板结合实物及历史场景复原,不仅还原了民族英雄吴大澂坚定保卫边疆的鲜活历史,更让观众抚摸着吴大澂会勘中俄边界铜柱上“疆域有表国有维,此柱可立不可移”的手书时,身临其境感受到他的爱国情怀和坚韧不屈的精神。

◮地图作为近代史的重要媒介,我们将一系列不平等条约结合立体沙盘、动态灯箱,直观呈现随时间极具变化的吉林疆域。

◮在历史叙事中穿插复原毓文中学场景 ,形成“历史真实性”与“历史在场感”的沉浸式观展体验,让观众在空间中感知时代的思想脉动。同时对场景功能进行双重赋能,还可转化为观众休息区,打破了一般展览与观众“观看-隔绝”的单向关系,构建起“体验-参与”的互动逻辑。

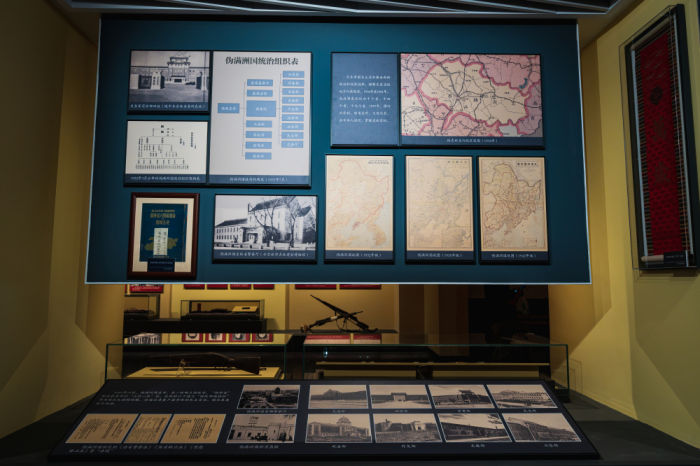

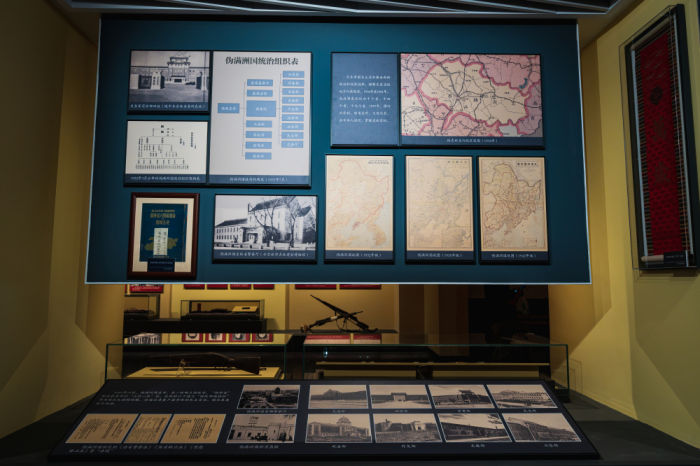

◮“伪满洲国与日本的殖民统治”展区,立体化的墙面空间里记录了长春作为伪满“首都”的这段历史,让观众在空间叙事中读懂知其所来的沉重。

◮昏暗的灯光下,通过场景艺术化手法再现日军100部队通过化学战、细菌战等毒害中国人民,无声控诉着侵略者违背人道的暴行。

◮聚焦吉林近现代史上的关键人物,深度挖掘其精神内核与事迹细节。如杨靖宇将军,我们通过对气候环境、密营的深入研究,结合场景复原、灯箱剪影与文物展陈,再现他“火烤胸前暖,风吹背后寒”的斗争环境,让观众的目光触碰到场景中凝结的冰霜与干裂的树皮,便能读懂何为用鲜血与生命铸就的抗联精神,实现“文物+场景+精神”的三重感染。

◮采用地图沙盘和纱幔组合立体展示解放战争初期东北的重要战略地位。

三、设计重点:重点展区勾勒“三地三摇篮” 吉林红色标识,融铸了中华文明进入现代的吉林历史篇章

展览对“三地三摇篮”(“东北抗日联军创建地、东北解放战争发起地、抗美援朝后援地”“新中国汽车工业的摇篮、新中国电影事业的摇篮、中国人民航空事业的摇篮”)红色标识的史实和实物首次集中展览,并通过展陈设计进行了全面的呈现。

◮“东北解放战争发起地”展区通过灯箱剪影结合文物、图版信息等,让整个组团更加有层次,突出解放战争时期在吉林四平与国民党军展开四次战役,为东北解放奠定基础。

◮“抗美援朝后援地”展区复原集安鸭绿江大桥局部,形成独立的艺术装置,重现志愿军入朝的壮阔场景;

◮“新中国汽车工业摇篮”展区以车模、第一汽车制造厂投产的喜报等实物,结合灯箱、图文展板、立体化剪影、展品、等形式,讲述吉林对共和国工业化的独特贡献。

◮“新中国电影事业的摇篮”展区打造沉浸式观影空间,以灯箱、图文展板、立体化剪影、展品、等形式来展示长春电影制片厂的“七个第一”,搭配老胶片、配音设备等实物,让观众沉浸式感受“新中国电影事业摇篮”的辉煌成就。

◮“中国人民航空事业的摇篮”以还原到历史尺度的照片灯箱、档案展品、图文展板的组合形式展示“东北老航校”的建设,生动诠释“团结奋斗、艰苦创业、勇于献身、开拓新路” 的老航校精神。

四、实践价值:从“文化展示”到“精神传承”,打造承载民族集体记忆的“文化地标”

从施工落地到功能布局,展览始终以“打造传世文化地标”为目标,通过严格的细节把控与全链条服务设计,让“匠心”贯穿每一个环节。

◮展柜的防眩光玻璃与恒温恒湿系统,是对“文物保护优先”原则的坚守。

◮通过雕塑手段,以艺术视角塑形时代精神风貌。

◮展区设置多种多媒体互动,让观众在触摸历史中引发情感共鸣。

◮文创区的设置融合文化消费、休闲阅读、主题餐饮等多元功能,实现“观展-消费”的全链条体验。

天图集团的文博服务以专业化、体系化、智慧化为方向,30年实践经验创建了三全一平台(全业态、全专业、全流程、大平台)的服务矩阵。形成了以经营管理为核心的指挥中心、设计院智慧院两院为核心的创意中心、研发驱动的数智化生产线为核心的制造中心,代表了文博行业对专业不懈追求的最新高度。天图人始终在行业内坚持技术与艺术融合,不断自我超越、自我革命的专业实践,始终担当文博业主的专业期待,通过文化新制造,以高质量、高效率履约成就了承载记忆的文化艺术作品。

此次展览不仅是一次设计与施工的匠心融合,更是对“文博事业如何服务国家文化战略”的生动回应。它以内容为体,空间为媒介,以“匠心铸史、赓续血脉”的使命担当,将吉林近现代史置于中华民族伟大复兴的历史坐标系中,让抗联的壮烈、建设的豪情、创新的精神在白山松水间永续传承。这场展览将持续发挥“文化地标”的辐射作用:它既是吉林人民的集体记忆载体,也是全国观众了解边疆史、工业史、革命史的重要窗口;既是天图集团以“新质生产力赋能文化创新”的实践典范,更是以文化力量助力中华民族伟大复兴的生动注脚。

未来,天图集团将始终以“铸就传世文化地标,引领文博事业新篇”为己任,以新质生产力赋能文化创新,打造彰显中国精神、中国气派的新时代文博典范。我们将以更高站位服务国家文化战略,以更精工匠心构筑民族集体记忆载体,以更强文化自信讲好中华文明故事,在构建人类文明新形态的伟大实践中,谱写博物馆事业高质量发展的时代华章,为中华民族伟大复兴注入持久深厚的文化力量!

在白山松水的的广袤大地上,历史的风云始终翻涌不息。这里曾经拥有中国最长的海岸线;在庆祝抗战胜利80周年的历史时刻,这里更是见证了中华民族第一次取得完全胜利的反侵略战争和民族解放战争走向复兴的伟大转折。而一代代吉林儿女在时代浪潮中,从捍卫边疆的坚毅到建设家园的进取,为这片土地续写着生生不息的传奇。

2025年8月19日,吉林省委省政府年度文化大事件的《吉林近现代史展览》正式开展。不仅深受吉林人民的高度关注、更将吉林声音传递全国。

在省委宣传部及省文旅厅、吉林博物院等相关专业单位的细致指导下,天图集团用一场兼具展览学术深度与艺术质感的展览,通过新质生产力的在陈展感受方面的应用带观众重温那段波澜壮阔的岁月。展览全景呈现吉林近现代史新的研究成果、新的历史阐述,填补了吉林省近现代史专题展览的空白,在4400平方米空间内,通过9大展区、28个单元的连贯叙事,汇集1200余张历史图片、70余个数据图表和1000余件(套)珍贵实物,其中实物展品首展占比过半,全景呈现自1644年清军入关至20世纪50年代末吉林300余年的风雨历程,讲清、讲好、讲活吉林故事。

展览的前言、结语经过精心打磨,是展览要义精华,继往开来的奋斗赓续于此。

一、核心理念:以“白山松水铸脊梁”锚定叙事内核,实现“塑史铸魂”与“营景造质”的辩证统一

展览从策划到设计到施工全程深度践行“塑史铸魂、营景造质”的顶层设计理念,将历史的厚重感与空间的美学纳入统一叙事体系。

展览立足吉林作为东北边疆要地的特殊地位,特别选择从清军入关这一历史节点展开叙述,既讲清楚高句丽、扶余国、渤海国的历史演进,揭示吉林省从拥有最长海岸线的行政辖区变成内陆省的过程,深入呈现吉林人民捍卫边疆主权的抗争;同时梳理吉林近现代社会发展,剖析吉林从边疆要地到建设先锋的转型逻辑,以“三地三摇篮”为核心,解码吉林从“边疆捍卫者”到“建设先行者”的转型密码,完整勾勒吉林人民在民族独立与国家建设中的奋斗轨迹,让展览成为兼具学术严谨性与精神感召力的 “活态历史教科书”。

在省委宣传部及省文旅厅、吉林博物院等相关专业单位的细致指导下,天图集团用一场兼具展览学术深度与艺术质感的展览,通过新质生产力的在陈展感受方面的应用带观众重温那段波澜壮阔的岁月。展览全景呈现吉林近现代史新的研究成果、新的历史阐述,填补了吉林省近现代史专题展览的空白,在4400平方米空间内,通过9大展区、28个单元的连贯叙事,汇集1200余张历史图片、70余个数据图表和1000余件(套)珍贵实物,其中实物展品首展占比过半,全景呈现自1644年清军入关至20世纪50年代末吉林300余年的风雨历程,讲清、讲好、讲活吉林故事。

其空间叙事以“白山松水铸脊梁”为核心,并非单纯的地理符号借用,而是以长白山、松花江为精神图腾,构建“山河为幕、史事为魂”的叙事空间——长白山的硬朗线条化作展陈架构的空间骨架,象征吉林人民坚韧不屈的精神品格;松花江的灵动曲线融入展区动线设计,暗合历史进程的流转与延续。不仅让地域特色成为可视化的空间语言,更让地理坐标与历史记忆深度绑定,使观众在行走间直观感知“一方水土育一方人”的历史逻辑,实现从“观看历史”到“感知历史”的认知升级。

二、设计策略:以“因地制宜+全要素具身体验”构建沉浸式场域,让历史在空间中“可触摸、可感知”

我们以“对历史如何被感知”这一命题的回应作为展览设计创新的核心,通过深度挖掘地域文化基因,结合“全要素具身体验”设计策略,以仪式感营造+细节化设计,将历史转化为可触摸、可聆听、可共情的展览空间,实现了“史、物、事、人、魂”的有机统一。

◮序厅以主题浮雕开篇,搭配一条有形的吉林历史发展时间轴,形成强烈的视觉引导与精神洗礼感,让观众在一进入展区即完成“从现实到历史”的心理切换。

◮将历史叙事与地域空间紧密结合,“清代吉林”展区采用故宫红、琉璃黄、青砖灰,还原王朝边陲的庄重气象,并辅助场景复原突出清代吉林的地域文化。

◮“清代吉林”展区通过还原柳条边墙等历史场景、档案式的镜框、艺术地图、油画等元素,来展现清代吉林中央对东北地区的管控。

◮艺术化板式设计生动鲜活呈现闯关东的开拓历程。

◮深色调的“俄日的侵略与吉林人民的反侵略斗争”展区里,历史的痛感扑面而来。

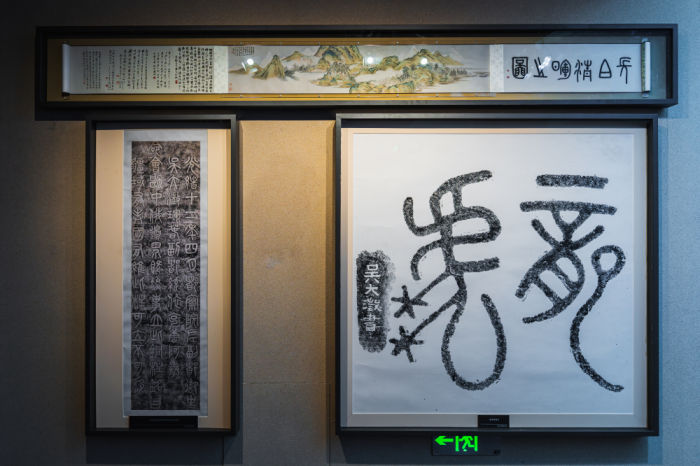

◮图文展板结合实物及历史场景复原,不仅还原了民族英雄吴大澂坚定保卫边疆的鲜活历史,更让观众抚摸着吴大澂会勘中俄边界铜柱上“疆域有表国有维,此柱可立不可移”的手书时,身临其境感受到他的爱国情怀和坚韧不屈的精神。

◮地图作为近代史的重要媒介,我们将一系列不平等条约结合立体沙盘、动态灯箱,直观呈现随时间极具变化的吉林疆域。

◮在历史叙事中穿插复原毓文中学场景 ,形成“历史真实性”与“历史在场感”的沉浸式观展体验,让观众在空间中感知时代的思想脉动。同时对场景功能进行双重赋能,还可转化为观众休息区,打破了一般展览与观众“观看-隔绝”的单向关系,构建起“体验-参与”的互动逻辑。

◮“伪满洲国与日本的殖民统治”展区,立体化的墙面空间里记录了长春作为伪满“首都”的这段历史,让观众在空间叙事中读懂知其所来的沉重。

◮昏暗的灯光下,通过场景艺术化手法再现日军100部队通过化学战、细菌战等毒害中国人民,无声控诉着侵略者违背人道的暴行。

◮聚焦吉林近现代史上的关键人物,深度挖掘其精神内核与事迹细节。如杨靖宇将军,我们通过对气候环境、密营的深入研究,结合场景复原、灯箱剪影与文物展陈,再现他“火烤胸前暖,风吹背后寒”的斗争环境,让观众的目光触碰到场景中凝结的冰霜与干裂的树皮,便能读懂何为用鲜血与生命铸就的抗联精神,实现“文物+场景+精神”的三重感染。

◮采用地图沙盘和纱幔组合立体展示解放战争初期东北的重要战略地位。

三、设计重点:重点展区勾勒“三地三摇篮” 吉林红色标识,融铸了中华文明进入现代的吉林历史篇章

展览对“三地三摇篮”(“东北抗日联军创建地、东北解放战争发起地、抗美援朝后援地”“新中国汽车工业的摇篮、新中国电影事业的摇篮、中国人民航空事业的摇篮”)红色标识的史实和实物首次集中展览,并通过展陈设计进行了全面的呈现。

◮“东北解放战争发起地”展区通过灯箱剪影结合文物、图版信息等,让整个组团更加有层次,突出解放战争时期在吉林四平与国民党军展开四次战役,为东北解放奠定基础。

◮“抗美援朝后援地”展区复原集安鸭绿江大桥局部,形成独立的艺术装置,重现志愿军入朝的壮阔场景;

◮“新中国汽车工业摇篮”展区以车模、第一汽车制造厂投产的喜报等实物,结合灯箱、图文展板、立体化剪影、展品、等形式,讲述吉林对共和国工业化的独特贡献。

◮“新中国电影事业的摇篮”展区打造沉浸式观影空间,以灯箱、图文展板、立体化剪影、展品、等形式来展示长春电影制片厂的“七个第一”,搭配老胶片、配音设备等实物,让观众沉浸式感受“新中国电影事业摇篮”的辉煌成就。

◮“中国人民航空事业的摇篮”以还原到历史尺度的照片灯箱、档案展品、图文展板的组合形式展示“东北老航校”的建设,生动诠释“团结奋斗、艰苦创业、勇于献身、开拓新路” 的老航校精神。

四、实践价值:从“文化展示”到“精神传承”,打造承载民族集体记忆的“文化地标”

从施工落地到功能布局,展览始终以“打造传世文化地标”为目标,通过严格的细节把控与全链条服务设计,让“匠心”贯穿每一个环节。

◮展柜的防眩光玻璃与恒温恒湿系统,是对“文物保护优先”原则的坚守。

◮通过雕塑手段,以艺术视角塑形时代精神风貌。

◮展区设置多种多媒体互动,让观众在触摸历史中引发情感共鸣。

◮文创区的设置融合文化消费、休闲阅读、主题餐饮等多元功能,实现“观展-消费”的全链条体验。

天图集团的文博服务以专业化、体系化、智慧化为方向,30年实践经验创建了三全一平台(全业态、全专业、全流程、大平台)的服务矩阵。形成了以经营管理为核心的指挥中心、设计院智慧院两院为核心的创意中心、研发驱动的数智化生产线为核心的制造中心,代表了文博行业对专业不懈追求的最新高度。天图人始终在行业内坚持技术与艺术融合,不断自我超越、自我革命的专业实践,始终担当文博业主的专业期待,通过文化新制造,以高质量、高效率履约成就了承载记忆的文化艺术作品。

此次展览不仅是一次设计与施工的匠心融合,更是对“文博事业如何服务国家文化战略”的生动回应。它以内容为体,空间为媒介,以“匠心铸史、赓续血脉”的使命担当,将吉林近现代史置于中华民族伟大复兴的历史坐标系中,让抗联的壮烈、建设的豪情、创新的精神在白山松水间永续传承。这场展览将持续发挥“文化地标”的辐射作用:它既是吉林人民的集体记忆载体,也是全国观众了解边疆史、工业史、革命史的重要窗口;既是天图集团以“新质生产力赋能文化创新”的实践典范,更是以文化力量助力中华民族伟大复兴的生动注脚。

未来,天图集团将始终以“铸就传世文化地标,引领文博事业新篇”为己任,以新质生产力赋能文化创新,打造彰显中国精神、中国气派的新时代文博典范。我们将以更高站位服务国家文化战略,以更精工匠心构筑民族集体记忆载体,以更强文化自信讲好中华文明故事,在构建人类文明新形态的伟大实践中,谱写博物馆事业高质量发展的时代华章,为中华民族伟大复兴注入持久深厚的文化力量!

Prower by 北京天图设计工程有限公司成都分公司 All Rights Reserved

地址:四川省成都市锦江区上沙河铺街66号(天廊T66)3112号

京ICP备19002837号-2 京公网安备110108003014号